La Police Technique et Scientifique d’hier, d’aujourd'hui et de demain

Le jeudi 3 avril a eu lieu à Bruxelles, au Polis Center, un colloque dédié au centième anniversaire de la Police Technique et Scientifique (PTS). Six experts ont pris la parole devant un parterre de 180 participants.

Des experts au rôle essentiel

Dans les coulisses des enquêtes judiciaires, la Police Technique et Scientifique (PTS) occupe une place centrale. Spécialisée dans l’analyse des scènes de crime, l’examen des empreintes ou encore le relevé et l’analyse des traces selon des méthodes scientifiques, la PTS fournit aux enquêteurs des éléments matériels, objectifs et irréfutables.

À l'occasion de ce centenaire, la Police Fédérale a décidé de mettre à l’honneur, jusqu’à la fin de l’année, ces experts aux compétences multiples.

Le Ministre Quintin au milieu de Johan Geentjens (directeur DJO) et Sabien Gauquie (directrice DJT).

S’arrêter un instant pour célébrer cet anniversaire

Lors de ce colloque du 3 avril, six intervenants ont mis en lumière la PTS d’hier, d’aujourd'hui et de demain. En présence du ministre Bernard Quintin, Sabien Gauquie, la directrice de la Direction centrale de la police technique et scientifique, a réservé un accueil chaleureux aux 180 participants, leur faisant part de son souhait de s’attarder quelques instants sur les générations passées, qui ont ouvert la voie à la PTS que nous connaissons aujourd’hui. Laurent Blondiau, directeur général a.i. de la Direction générale de la Police Judiciaire Fédérale (DGJ), s’est quant à lui adressé à l’assemblée dans un message vidéo, dans lequel il a témoigné sa plus sincère gratitude à tous les collègues de la PTS, « qui jouent un rôle essentiel dans les missions spécialisées de la Police Intégrée ».

Un jalon essentiel

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, M. Quintin, a été le premier à recevoir la médaille des 100 ans de la PTS. Selon lui, le travail de ces hommes et femmes est inestimable. « La PTS œuvre souvent dans l’ombre, et c’est précisément pour cette raison que nous mettons aujourd’hui leur expertise en avant. Le centenaire de ce service hors du commun marque un jalon », a-t-il déclaré. Pour garder une longueur d’avance sur les criminels, le ministre a déclaré vouloir aider les services de police à relever les défis du futur.

Le ministre Quintin a reçu la première médaille des 100 ans de la PTS

Retour dans le passé

Le premier orateur, Renaat Develtere, était souffrant et a dû être remplacé par Gerrit Volckeryck (ancien membre de la DJT, à présent chef de service armes à la zone de police Scheldewaas). Celui-ci a ramené l’assistance à l’époque de Napoléon et du droit pénal, abordant notamment la naissance du signalement descriptif, le premier service d’anthropométrie, la photographie judiciaire, le début de l'utilisation des empreintes digitales, le premier service d’identification judiciaire, la première école de police à Ostende (et le cours de PTS), etc.

Cette passionnante leçon d’histoire s’est prolongée avec l’intervention du professeur Xavier Rousseaux, directeur de recherche au FNRS (Fonds national de la recherche scientifique) et professeur invité à l'UCLouvain. M. Rousseaux a, lui aussi, mentionné des personnalités telles que Druyts, Bertillon, Goddefroy, Stockis, Gillet ou encore de Laveleye. Le chercheur a par ailleurs évoqué la création de nouvelles structures révolutionnaires pour l’époque (les policiers de jadis n’avaient pas forcément voix au chapitre dans les enquêtes judiciaires), l’émergence de la police judiciaire au niveau national, les différents laboratoires qui ont vu le jour aux quatre coins du pays, les premières perquisitions, ainsi que la formation des spécialistes de ce domaine en vue de l’obtention du brevet de police scientifique.

Les deux exposés furent illustrés à l’aide de nombreuses photos et textes historiques permettant ainsi de retracer de façon claire les origines et l’évolution de la PTS dans le temps.

L’INCC, les médecins légistes et le monde académique

La journée s’est poursuivie par les interventions de divers partenaires de la PTS. Le troisième exposé a été donné par Lore George, cheffe du service Conseil forensique à l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC). Après avoir retracé l’historique et présenté les missions de son service, Lore George a évoqué la collaboration entre la police, le parquet et l’INCC. Elle a ainsi expliqué, s’agissant de la recherche de traces, comment les experts de l’INCC formulent ensemble des questions d’enquête et conseillent le parquet ou la police sur la base d’une analyse. La dimension internationale de son travail fut également abordée, de même que les défis de l’enquête forensique et l’importance de veiller à l’uniformité de celle-ci (notamment en termes de procédures et de formation). Lore George a conclu sa présentation par une série d’exemples concrets tirés de la pratique.

Grégory Schmit, médecin légiste auprès des parquets et tribunaux de Bruxelles, du Brabant wallon et du Hainaut, a ensuite parlé de la collaboration entre les laboratoires de la PTS et les médecins légistes, ainsi que de leur rôle complémentaire. Une collaboration qui commence sur la scène de crime : tandis que le médecin légiste s’occupe du corps et fait des observations médicales, la PTS procède au prélèvement et à la saisie des traces. Cette collaboration se poursuit également plus tard lors de l’autopsie. Les deux parties ont un objectif commun : établir la vérité.

Les nombreuses photos de cadavres, prises sur des tables d’autopsie ou ailleurs, de mains dans des bocaux, de têtes mutilées, etc. étaient le dessert idéal après la pause déjeuner...

Lore George de l'INCC

« Le médecin légiste, la voix du cadavre »

Le cinquième orateur de la journée était le professeur Bram Bekaert. Celui-ci a entamé sa formation de maréchal des logis voici 29 ans à la caserne Géruzet de la gendarmerie, avant de devenir professeur à l’UZ Leuven et à la KU Leuven, une fonction qui l’amène à collaborer étroitement avec la police. M. Bekaert a notamment expliqué que le monde scientifique et la police étaient des partenaires efficaces en matière d’innovation. Le master en sciences biomédicales forensiques, d’une durée de deux ans, attire chaque année un nombre croissant d’étudiants. Les mémoires de fin d’études de certains d’entre eux ont d’ailleurs été présentés brièvement : avantages de la lumière infrarouge sur la lumière du jour pour détecter les taches de sang, analyse de l’ADN présent sur les cartouches et les douilles après des fusillades, etc.

Enfin, l’assistance a eu droit à une démonstration de CrimeHouseVR, une application destinée aux étudiants en sciences forensiques grâce à laquelle ceux-ci peuvent pénétrer sur une scène de crime et être sensibilisés, notamment, aux risques de contamination des traces.

Grégory Schmit, médecin légiste

Bram Bekaert, professeur à l'UZ Leuven et à la KU Leuven

Les enquêtes sur les scènes de crime de demain

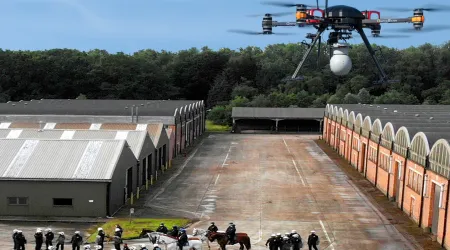

Le dernier intervenant était Matthijs Zuidberg, chercheur et gestionnaire de programme au Nederlands Forensisch Instituut, spécialiste des (premières) analyses de scènes de crime. Dès le début, M. Zuidberg a apporté une note de légèreté, en expliquant notamment que l’un de ses pires cauchemars était d’être considéré comme le Néerlandais qui sait tout. Il est en effet convaincu qu’il ignore davantage de choses qu’il n’en connaît. Pour débuter son exposé, le chercheur d’outre-Moerdijk a emmené l’assistance sur une scène de crime virtuelle où une étudiante avait été assassinée dans son kot. Matthijs Zuidberg a partagé sa vision de demain, et non dans un futur lointain, en matière de PTS et d’enquêtes sur les scènes de crime : selon lui, l’examen des scènes de crime devra occuper une place de premier plan et être un élément « de liaison » dans les enquêtes ; il devra par ailleurs être analytique, solide et fondé sur des données/connaissances. La technologie speech-to-text, l’intelligence artificielle, la reconnaissance automatique d’objets ou encore la 3D sont autant d’outils qui feront progresser à l’avenir les analyses des scènes de crime. Selon Matthijs Zuidberg, les enquêteurs, médecins légistes et autres professionnels seront déjà en contact les uns avec les autres sur la scène de crime et y mettront leurs observations en commun. Le laboratoire se déplacera en quelque sorte vers la scène de crime.

Matthijs Zuidberg du Nederlands Forensisch Instituut

« Une scène de crime restera toujours une énigme complexe, mais il en va de notre responsabilité à tous d’essayer d’assembler les pièces du puzzle » Matthijs Zuidberg

En guise de conclusion, la directrice de la PTS a souhaité un joyeux anniversaire à toutes les personnes travaillant dans ce domaine, invitant les participants à lever leur verre à ce centenaire. Félicitations !

Un programme encore long

Cet événement exceptionnel et enrichissant a marqué le lancement officiel des célébrations du 100e anniversaire de la Police Technique et Scientifique. D’ici à la fin de l’année, les occasions seront toutefois encore nombreuses de découvrir la PTS et ses 500 collaborateurs aux métiers hors du commun, notamment via des articles, des podcasts (avec notamment Renaat Develtere et Grégory Schmit, évoqués plus haut) ou encore des vidéos.